Intervista

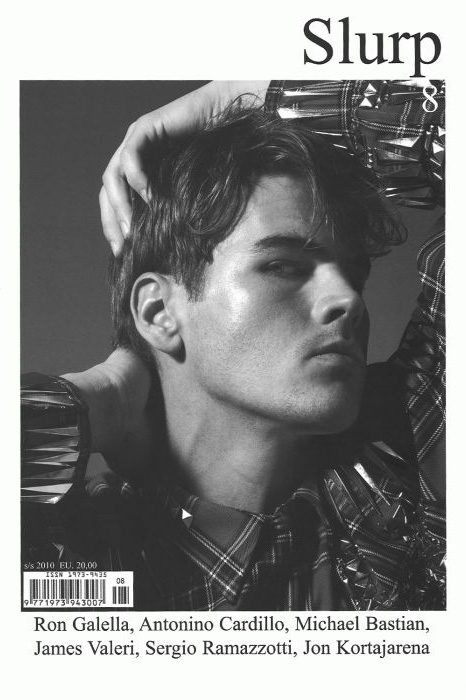

Antonino Cardillo, con Roberto Santoro

Acclamato in tutto il mondo per il suo grande talento, conduce la sua ricerca architettonica con inflessibile coerenza etica ed estetica. Progetta lo spazio come se componesse musica. È un artista: ed è un’architettura sentita quella che realizza.

RS: “Caro Antonino, gli spazi che crei evocano immediatamente un’impressione essenziale particolare: una sorta di profondo e ampio respiro.”

AC: “Interessante! Dieci anni fa disegnai una pianta attraverso la quale sperimentai per la prima volta il dualismo tra elementi fluidi e parti rigide. Stavo ascoltando The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e chiamai quel disegno ‘Breathe’. Qualcuno dice che i miei spazi impongono silenzio; altri osservano che le mie case sembrano bunker, all’interno dei quali la luce separa gli elementi architettonici, dilatandoli. In un certo senso, la luce per un edificio è come l’aria che permea i nostri corpi: potrei affermare che l’architettura respira luce.”

RS: “Cosa significa esattamente ‘progettare uno spazio’?”

AC: “Significa dare forma a un’idea. Ciò che è nella mente è spesso confuso. È necessaria una elaborazione attenta e ponderata affinché essa prenda forma propriamente. Alla fine di questo processo, mi sorprendo sempre perché il risultato non avrebbe potuto essere diverso: come se l’opera esistesse già da qualche parte e io avessi dovuto solo portarla alla luce.”

RS: “Che tipo di relazione pensi esista tra la funzione per cui è progettato un edificio o uno spazio e il suo scopo futuro, la sua permanente esistenza sulla Terra? Quanto consideri la sua dimensione immediata e quanto la sua essenza eterna?”

AC: “La funzione non è altro che un pretesto. L’architettura – nel pieno significato di questa parola – non è vincolata da questioni contingenti ed è pienamente in grado di trasmettere valori che trascendono il tempo e la quotidianità. L’architettura non è moda.”

RS: “L’architettura è arte: essere un architetto significa essere un artista.”

AC: “Purtroppo c’è un grave malinteso riguardo l’architettura: al giorno d’oggi basta avere alcune qualifiche tecniche per ottenere il titolo di architetto. Nella nostra immaginazione collettiva, questo solleva aspettative e, quindi, pensiamo che qualsiasi architetto debba essere un artista. Penso che questo tipo di titolo burocratico sia completamente insensato. Così come uno studente di filosofia non diventa necessariamente un filosofo, uno studente di architettura non diventa un architetto. Le sue opere piuttosto mostreranno il valore del suo titolo, non solo le sue competenze accademiche, né una qualifica legale. A ogni modo, anche se raramente, penso fermamente che l’architettura sia arte.”

RS: “Hai parlato spesso di musica: un’altra impressione essenziale che ricevo guardando i tuoi edifici, è quella di uno spazio progettato in modo sinfonico, ritmicamente, con battute, pause, toni vari… Come se una sorta di ritmo definisse lo spazio.”

AC: “Ogni edificio che ho progettato è un tentativo di traslitterare la musica nello spazio. Quando ascolto Bitches Brew di Miles Davis spesso vedo dei bagliori nell’oscurità e mi dico: “Questa è architettura!” Penso al cambiamento armonico in ‘Shine on You Crazy Diamond’ dei Pink Floyd, alle evocazioni del clavicordo nelle opere di Keith Jarrett, alla potenza pianificata dei Kraftwerk, agli scenari inquieti e surreali in Low di David Bowie, al mantra futurista in ‘Tomorrow Never Knows’ dei Beatles, alle strutture ibride di Transa di Caetano Veloso, alla fantasia futurista in Selling England by the Pound dei Genesis, all’atmosfera ventosa e modale di Dis di Jan Garbarek, alla fantascienza cupa dei Portishead, al minimalismo spettrale e disarmonico di Kid A dei Radiohead.”

RS: “La 53ª Biennale di Venezia ha presentato l’ultima installazione cinematografica in 16 mm di Ulla von Brandenburg, Singspiel. Si occupava del tema degli spazi non progettati secondo una fattibilità d’uso, ma piuttosto secondo un’estetica architettonica astratta: spazi inabitabili possono causare mancanza di comunicazione tra gli esseri umani che vi abitano. Per questo scopo, si riferisce a Ville Savoye di Le Corbusier. Quindi, pensi che sia più importante definire la tua ricerca architettonica sul contenitore o piuttosto sul contenuto?”

AC: “Tempo fa ero al Sarnıç, un ristorante sotterraneo a Istanbul, costruito all’interno di un’antica cisterna bizantina. Ero così affascinato da quello spazio e mi sono reso conto che un edificio è grande quando i suoi spazi sono così eloquenti da poter resistere ai cambiamenti del loro scopo primario.”

RS: “Secondo te, l’architettura ha una valenza sociale o un potere? Possiamo dire che l’architettura ha una missione sociale?”

AC: “L’architettura è un paradosso. In passato, l’architettura era l’arte del potere, ma, col passare del tempo, tutto il sangue versato per realizzare quei grandi edifici sembra essere stato lavato via. Penso che questa essenza fondamentale e costitutiva dell’architettura, costituita ugualmente da violenza e bellezza, la renda l’arte più emblematica tra le altre per rappresentare la natura umana. A mio avviso, non penso che la bellezza renda le persone di buon cuore e, comunque, penso che l’arte non debba avere alcuno scopo didattico.”

RS: “Sei nato a Erice, uno dei borghi medievali più affascinanti e ben conservati della Sicilia, e hai studiato a Palermo, una città di rara bellezza dove le stratificazioni storiche e culturali sono invece enormi e magniloquenti. Come possono/devono coesistere il presente e il passato?”

AC: “L’integrazione, intesa come stato di permeabilità alle differenze, acquisizione e sintesi, è lo scopo ultimo della mia ricerca. Vivendo a Palermo ho acquisito il senso della storia, ma soprattutto a Palermo ho potuto respirare quei futuri possibili che non sono mai emersi, rimasti invece latenti nelle pietre, nella terra, nei corpi.”

RS: “Quanto peso hanno nel tuo processo creativo la coscienza e la conoscenza del passato?”

AC: “Molto peso. La rielaborazione del passato è la materia prima della mia ricerca.”

RS: “Come ti definiresti? Moderno? Contemporaneo?”

AC: “Penso che entrambe queste due etichette siano obsolete. La parola moderno è completamente totalizzante, richiede una sorta di esattezza operativa che esclude qualsiasi altra possibilità. La parola contemporaneo richiede nuovamente una collocazione temporale: quella del presente. La mia ambizione? Voglio essere un continuatore di storie, specialmente di qualsiasi possibile storia interrotta dalla violenza della storia. Essere moderno ed essere contemporaneo sono stati comunque una parte essenziale della costruzione del mio carattere creativo: cerco solo di dare loro un valore relativo in ciò che faccio.”

RS: “Pensi che esista un solo futuro? O ci sono vari percorsi possibili?”

AC: “Penso che il futuro non esista. Esistono vari futuri. I futuri sono i possibili sviluppi di un dato presente, ancora prodotti dal modo in cui gli attori del presente rielaborano il proprio passato. Si sente molto parlare del fatto che tutto sia già stato inventato. Penso che questo sia un paradosso tipico della modernità, che attribuisce un valore eccessivo alla novità piuttosto che al valore effettivo di qualcosa: quest’ultimo diventa un dettaglio minore. Questo modo di operare produce una contemporaneità caratterizzata da stagioni brevi ed effimere fatte di rivalutazioni superficiali di ciò che è già stato. Così, senza una rielaborazione critica delle esperienze precedenti, si è ridotti a reiterare compulsivamente e inconsciamente gli stessi modi. L’ossessione per la novità inibisce una vera ricerca e, creando una separazione tra il nostro passato e noi stessi, limita le nostre capacità critiche e riduce la storia a un mero serbatoio di materiali intercambiabili.”

RS: “Quale città si adatta meglio alla tua idea urbana e architettonica?”

AC: “Sono interessato a quelle città in cui lo spazio sembra essere improvvisato e reinventato dall’interazione creativa dei loro abitanti. Tra quelle che ho visitato e amato, ricordo Marrakech, Istanbul, L’Avana e Berlino. Ora vivo a Roma, anche se non è la Roma di oggi quella che mi interessa.”

RS: “Perché allora a Roma?”

AC: “Roma ha una struttura frammentaria, data da una stratificazione storica estremamente ampia e complessa. Pertanto, penso che la sua essenza urbana sia più interessante e comunicativa rispetto ad altre città. Ecco perché vivo a Roma: direi che è più una sorta di interesse storico-estetico.”

RS: “Pensi che sia ancora possibile ricreare un canone classico come lo sono stati i tratti stilistici dell’architettura greca, romana e rinascimentale? Intendo un modello di riferimento per l’architettura futura?”

AC: “Non credo nelle lingue. Nemmeno negli stili. Non mi interessa definire un codice trasmissibile. Tuttavia, i codici mi affascinano, ma per un’altra ragione. La tua domanda mi ricorda le esperienze di Le Corbusier e Palladio (e, in senso più ampio, del Tardo Antico). Durante tutta la loro vita, hanno tentato di codificare la propria architettura, ma nei capolavori della loro maturità hanno sentito il bisogno di ‘profanare’ il proprio codice. Eppure ciò che abbiamo ereditato della loro arte è quella parte che può essere codificata. Penso all’anglo-americano neo-Palladiano o anche ai New York Five, ossessionati dal primo periodo di Le Corbusier. I più grandi lavori di Le Corbusier e Palladio (o quelli del Tardo Antico) continuano comunque a essere una volontà silenziosa per la maggior parte delle persone: potenzialità latenti, difficili ed enigmatiche da interpretare, ma, a mio parere, molto più interessanti.”

RS: “Possiamo dire che esista un’affinità tra architettura e cinema? Entrambi creano uno ‘spazio’, fittizio o reale…”

AC: “L’architettura è un processo. La sua struttura transitoria vive sulla percezione dell’utente. L’architettura non è qualcosa di vincolato e determinato, è fatta di molteplici possibili interpretazioni date da un utente che reinventa continuamente il suo significato attraversandola e sostandovi. Contrariamente a un dipinto o una scultura, l’architettura ha vari potenziali livelli di significato: sta all’utente rivelarli. Potrei dire lo stesso per definire il cinema.”

RS: “Deve essere incredibilmente emozionante vedere qualcosa che è nato dalla tua mente prendere forma e diventare realtà: come ti fa sentire? Entusiasmo? Autostima? Vedere i nostri sogni o i nostri desideri prendere forma può spesso renderci meno felici di quanto immaginassimo.”

AC: “Ogni lavoro è come un mio figlio. Ma a differenza di un vero figlio, le architetture vivono immediatamente la loro vita e lasciano casa troppo presto. Penso che la più grande gioia di un architetto sia condividere il suo lavoro. Sarebbe un vero peccato se l’architettura appartenesse al suo legittimo proprietario. Questo tipo di condivisione può spesso avvenire solo tramite surrogati, come le immagini delle architetture: ma anche se solo immaginata, l’architettura rimane architettura.”

RS: “Il tuo progetto più folle e irrealizzabile?”

AC: “Costruire una torre di venticinque piani in travertino sull’argine del Tevere, proprio di fronte al Museo dell’Ara Pacis di Richard Meier.”

RS: “Quale opera di architettura tra quelle che hai progettato fino a ora preferiresti abitare? Perché?”

AC: “In ciascuna delle case che ho progettato, ho esplorato diversi aspetti della mia identità. Ho spesso scoperto alcuni aspetti di me stesso che non avrei mai potuto prevedere. Non sono legato a una casa in particolare, ma la ricerca dietro ciascuna di esse è saldamente legata alla mia vita: i miei lavori sono spesso ritratti delle persone che ho amato.”

Cardillo nella sua casa a Roma, 2010. Photography: Roberto Santoro